カメラのしくみ ヒストグラム

昨日、デジカメで撮影したデータを持って、カメラ屋さんに行き、プリントしてきた。フィルム時代はカメラ屋に持って行って、現像してもらわないといけないから、撮影後は必ず現像してプリントしないと、みることはできなかった。

デジカメになってから、プリントというものをしたことがなかった。もちろん、プリンタで印刷することはあるのだが...

2/7の記事でなくなったものを題材にしたが、現像から上がってくるまでの「ワクワク感」もなくなってしまったような気がする。フィルム時代は、シャッターを切ってから写真を見れるまで、時間がある。写真屋さんで現像するのに時間がかかるから。

うまく撮れているだろうか、とか、今回はきれいな写真が撮れている気がする、といったワクワク、ドキドキした気持ちが少なからずともあった。

デジカメ時代になり、撮影した写真は瞬時に液晶画面に再現される。PCに取り込めば、モニターでみることもできる。ワクワクしているひまもなく...

それは、さておき、本日も露出の話をする。

デジカメだから、露出補正は一枚撮ってみてからやればいいんじゃない、と書いた。

しかしである。屋外で液晶画面をみるのは大変。ゴースト・フレアの写真を撮ってみるときに気付いた。屋内なら、くっきりきっかり見える液晶画面も屋外だとちょっときつい。

PCなら画面も大きいし、それなりに電力を使えるのでまだよいが、カメラに付いている液晶は小さいし、バッテリー駆動だから電力もあんまり使えない。

そのみずらさは、携帯と似ている。携帯もデジカメも顔に付けて使うものなので、油がどうしても付いてしまう。携帯はほっぺのところの油が、カメラは鼻の頭の油が...

液晶画面を袖の端とかでふきつつ使うわけであるが、どうしてもテカテカしてしまう。携帯ならなんとなくみえずらいだけで、電話をかける分にはそう困らない。しかし、露出が適正であるのかどうかを判断するのは困難。

油でテカテカしているのとは別に、屋外で液晶画面の弱い光が太陽の光に負けてしまってコントラストが足りないのか、写した写真自体にコントラストが足りないのか、どっちかよくわからないから。

特に、ゴースト・フレアの試し撮りをしたときは、ファインダー越しとはいえ、太陽を見ているので、なんだか目に太陽の残像が...

では、どうすればよいか。「ヒストグラム」をみる。というのがいいらしい。

ヒストグラムは、別名、度数分布で、横軸に照度(明るさ)、縦軸に画素数となっている。横方向に黒から白といった順番で並んでいる。

これって、みてもわけわかんないし、「かっこいいから単に表示しているだけなんじゃないの...」っていう認識しかなかった。

D3000だと、プレビューボタンを押して、カーソルボタンの上または下ボタンを押すと表示される。

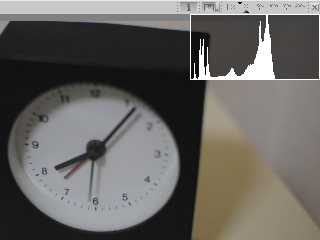

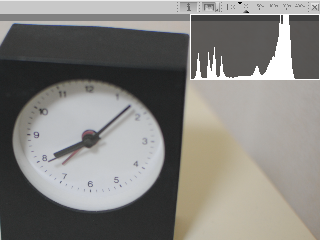

露出補正を実験してみたときの写真でヒストグラムをみてみよう。カメラの液晶画面に表示されるヒストグラムを撮影してもよいのだが、めんどうなので、ViewNXで表示されるヒストグラムをPCでキャプチャーした。

露出補正をせずに撮影した白っぽいものが多い写真のヒストグラムは真ん中くらいに山がある。真ん中は18%グレーっていうことなので、カメラはここを基準に露出を合わせてきた。

ヒストグラムの左側(明るい方)の画素がないので、もったいないといえば、もったいない。解像度を最大限に使った写真だと、ヒストグラムの山はなだらかになる。

例の写真では、白っぽいものが多いようにして写したのでちょっと特殊。

露出補正+1.0した写真では、ヒストグラムが全体的に右側にずれたようになっている。補正を加えたので当然といえば、当然。

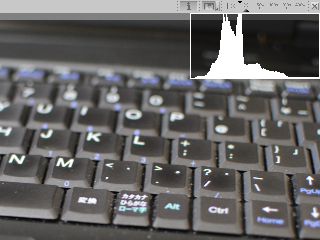

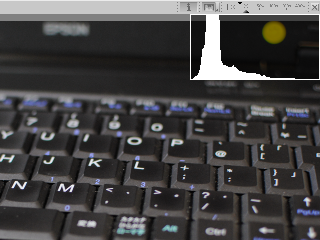

次は、黒いPCを撮影したもののヒストグラム。

黒い部分が多いので、ヒストグラムは左端に偏っている。しかし、カメラは18%グレーにしようとしているので、山は少し右側にずれていることになる。

真っ黒なら、左端の0の画素が多いはず。

ここに-1.0の補正をすると、ヒストグラムも左側にずれる。

ここで実験的に撮影した写真は、少々特殊であるため、普段撮影している被写体にはそのまま当てはまらないかもしれない。しかし、ヒストグラムをみて、撮影した写真がどの明るさが多いのか、少ないのかといったことを見慣れておく。というのは適正な露出を得るためには、けっこう有効な手段なのかもしれない。

といっても...

カメラは人間が何を撮影しようとしているかについては、全く認識してくれない。例えば、私がピーちゃんがあくびをしている写真を撮影したいとカメラを構えていたとする。カメラには人工知能的なコンピュータは搭載されていない(最新のものは顔認識するようだが)ので、ピーちゃんがどういうもので、どこにいるのかについては知らない。ひたすら露出の計算とピントが合っているか、といった計算をしているだけ。

被写体が、白っぽいのか、黒っぽいのかなんてわからないのである。人間にしたって、ピーちゃんが黒ネコなのか、白ネコなのかなんて、知らなければわからない。ピーちゃんがネコかどうかさえもわからない(実際は茶トラのネコ)。

なにが、言いたいかというと、ヒストグラムをみれば、その画像の明暗の傾向を知ることができる。しかし、どういったものを撮影したか、またはしたいかは、人間にしかわからない、ということ。こんな感じのものを撮ったら、こんな感じのヒストグラムになるな、っていうことがわかってないとヒストグラムを見ても補正のしようがない、っていうこと。

露出補正をする上で、一番わかりやすいのは、実際の画像をみやすい環境下でみてみることなんだけど、撮影条件によっては無理なときがある。そんなときは、ヒストグラムをみて調整するのがよいであろう。そういったときのために、ヒストグラムをみることにしよう。ヒストグラムをみて補正ができるようになるには、ヒストグラムを見慣れておく必要があるのである。

次回は、白飛び、黒つぶれ>>

カメラのしくみを最初から読むなら、以下からどうぞ

カメラのしくみ VR 手ぶれ補正機能

投稿者プロフィール

-

システムエンジニア

喋れる言語:日本語、C言語、SQL、JavaScript